Спиритический сеанс в Малом зале

№3 (200), март 2021 года

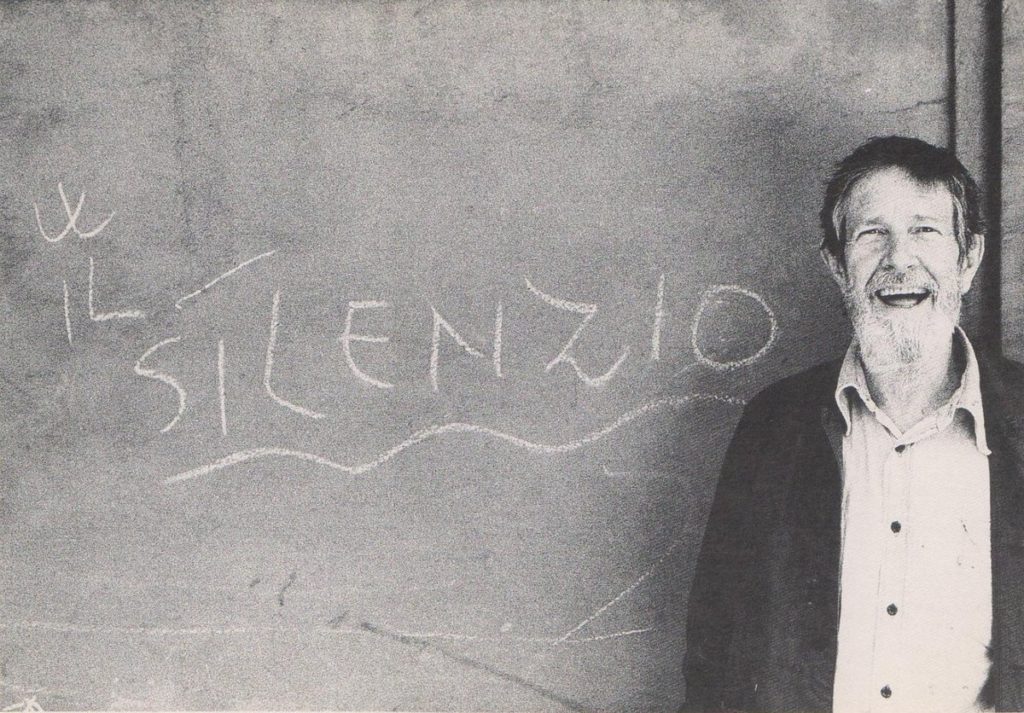

То, чему свидетелями стали я и публика, пришедшая в Малый зал консерватории вечером 10 декабря 1998 года, забудется не скоро, да и забудется ли когда-нибудь? Концерт из произведений Джона Кейджа, одного из апостолов музыки XX века, обещал быть интересным. Афиши и анонсы пестрели разного рода «завлекалочками». Здесь и сама программа, куда были включены легендарные «Музыка на воде» и 4’33”, и имена участников концерта, среди которых Александр Любимов, Иван Соколов, Назар Кожухарь, Марк Пекарский, Светлана Савенко, и еще театр пластической миниатюры под руководством Валерия Мартынова. То и дело в консерватории натыкаешься на загадочно-интригующий лозунг «Кругом, возможно, Кейдж…», предпосланный автором, Иваном Соколовым, тексту ознакомительного содержания и рекламного назначения, который только подогревал любопытство по поводу приближающегося события. В назначенный день и час зал был набит до отказа.

Все жаждали наконец «увидеть» и услышать Кейджа, дух которого, обитающий сейчас «где-то в неведомых мирах», собирались «вызвать» его же музыкой организаторы концерта. Восторг вызвало уже первое произведение, исполненное ансамблем ударных инструментов под управлением Марка Пекарского. Ворвавшийся шквал четко ритмизованных звуков задал тон происходящему на сцене: под натиском этого напора постепенно исчезали нервозность, напряжение, неизбежно возникающие в первые минуты выступлений; весь зрительный зал погружается в состояние легкого транса, необходимого для «общения» с духом Кейджа (что, однако, не мешает встречать бурными аплодисментами каждый номер программы).

И вот мы уже чувствуем присутствие самого композитора! Словно голос автора за кадром звучат откуда-то со стороны придуманные им смешные истории. Зритель ни на секунду не выходит из этого состояния. Даже паузы между номерами, связанные с подготовкой сцены, размещением нехитрого «реквизита», заполняются остроумно и тонко сыгранными интермедиями в исполнении актеров театра пантомимы. Эти «вкрапления» вызывают в зале хохот и бурные аплодисменты. Разве можно остаться безразличным к милым выходкам актера, когда он входит в зал, сгибаясь под тяжестью огромной кадки с пальмой, и потом долго пытается пристроить ее на сцене, загораживая то половину, где расположился дирижер Любимов, то другую, где в позе ресторанной певички, в невероятно экстравагантном одеянии, дополненном боа из «мексиканского тушкана», готовится порадовать публику великолепным сопрано Светлана Савенко?! Да, такого зрелища портреты, молча взирающие со стен Малого зала, никогда не видели, и вряд ли увидят, потому что это невозможно повторить.

Уже после первых номеров стало ясно, что задуманное устроителями сбывается с невероятным успехом. Это не было концертом, это был настоящий перформанс – зрелище, которое синтезировало в себе различные виды искусства и происходило одновременно в разных плоскостях и на разных уровнях сознания. Грань между исполнением отдельных произведений настолько искусно нивелировалась, что все сливалось в единый, четко продуманный спектакль. Поражал и артистизм исполнителей. Зная всех их как серьезных, талантливых музыкантов, трудно было подумать, что за внешне респектабельным имиджем скрывается не исчезнувшая с годами детскость, желание играть, творить на сцене, шутить, не бояться выглядеть по-идиотски смешно, но при этом нигде не переходить грань между искусством и безвкусицей, оставаясь в рамках сотворенного ими же театра абсурда. Кейдж действительно был с нами – его дух общался с залом через музыку, через слово, делился своими мыслями и юмором… Конечно, роль музыки здесь была решающей, но не единственной. И в этом мы смогли убедиться, когда во втором отделении услышали 4’33”.

Зная, что представляет собой эта пьеса и то, как обычно преподносится публике ее исполнение, многие (если не сказать все) были заинтригованы предстоящей интерпретацией. Участники этого исполнения превзошли, наверное, самые смелые ожидания. Я так и не поняла, когда же все это началось. Ведущий А. Любимов придумал любопытную вещь: он просто не объявил композицию. «Музыка тишины» началась с не-нарушившего эту тишину не-названия.

На сцене происходит уже привычное перемещение предметов, людей, вещей, инструментов. «Пунктиром» пробегает Назар Кожухарь в полосатом халате и домашних тапочках. Вместе с Пекарским он садится пить чай. Зрители увлеченно наблюдают за происходящим. (Многие, наверное, с радостью согласились бы разделить их теплую компанию и отведать чаю с пирожными и бутербродами – ведь шел уже третий час концерта…) Но вот артисты заняли свои места, дирижер взмахнул палочкой и… наступила тишина, нарушаемая только позвякиванием чайных ложечек, прихлебыванием чая да активно двигающимися челюстями Пекарского, один за другим поглощавшего бутерброды (к чести исполнителя отметим, что он не забывал предлагать их менее занятым в тот момент дирижеру и исполнителям!). В зале растет гул голосов, чуть сдерживаемый смех. И вдруг ловишь себя на мысли – ведь воспринимаем мы не то, что нужно! В какой-то, наверное, одному Кейджу понятный момент, зал и сцена поменялись местами и те, кто находились там, освещенные огнями рампы, слушали другую музыку и смотрели другое, не менее интересное представление, которое разыгрывали все мы, зрители, истинные исполнители 4’33”!

Несомненно, исполнение 4’33” стало «гвоздем» программы, но и другие произведения ничуть не уступали ему. Это и Credo in US, и «Прекрасная вдова 18 весен» (в роли которой выступила Екатерина Кичигина, продемонстрировавшая необычную вокальную технику), и Концерт для фортепиано с оркестром.

Представление разыгрывалось участниками на одном дыхании и даже антракты не нарушали атмосферу некой ирреальности происходящего. Концерт, длившийся более чем три с половиной часа, не вызвал утомления от переизбытка увиденного и услышанного, хотя «45 минут для чтеца», помещенные в начале третьего отделения, заставили испытать меня ощущение бесцельно потраченного времени. Нужно отдать должное Марку Пекарскому, достойно вынесшему 45-минутный марафон чтения. Правда, текст производил впечатление «бреда сивой кобылы в лунную ночь» – настолько сумбурно, быстро и невыразительно он был прочитан. Может быть, не стоило помещать эту композицию «под занавес», после потрясшего всех своей новизной 4’33”? Мерный стрекот пишущей машинки, приводимой в движение дамой внушительных размеров, и монотонная проповедь, иногда оживляемая крещендо голоса чтеца, навевала зевоту, а содержание текста – главного составляющего элемента действа, осталось и для меня и, наверное, для многих «за кадром». Хотелось присоединиться к остальным участникам, которые несколько раз пытались остановить экзекуцию зала самым радикальным способом.

Наконец, Дмитрию Чеглакову это удалось. Зал с облегчением откликнулся бурными радостными аплодисментами! Под занавес зрители были вознаграждены за столь долгое терпение и увидели потрясающее зрелище под названием «Музыкальные скульптуры». Ощущение восторга от красоты – хрупкой и загадочной, сохранилось у автора этих строк до сих пор. Все, как завороженные, наблюдали за движениями актеров театра пластической миниатюры. В своем инопланетном облачении они словно рисовали музыку плавными волнистыми линиями, повинуясь невидимым импульсам, исходящим от музыкантов…

На этой красивой, трогательной ноте и закончился тот вечер. Мы покидали зал с ощущением странника, которому после долгого пути открылась необыкновенная красота причудливого мира, где обитает дух Джона Кейджа.

Ирина Никульникова, III курс ИТФ, 1999, №5 (7)

Решено: он будет музыкантом, и не просто музыкантом, а именно композитором. Для этого есть все предпосылки. Мать – известная пианистка, до рождения сына – профессор музыкальных классов Одесского отделения Императорского Русского музыкального общества. Семья органически связана с интеллектуальным миром Москвы – в доме бывают Лев Толстой и Николай Ге, Сергей Рахманинов и недосягаемый образец – Александр Скрябин, доброжелательно отнесшийся к первым музыкальным опытам Бориса Пастернака…

Решено: он будет музыкантом, и не просто музыкантом, а именно композитором. Для этого есть все предпосылки. Мать – известная пианистка, до рождения сына – профессор музыкальных классов Одесского отделения Императорского Русского музыкального общества. Семья органически связана с интеллектуальным миром Москвы – в доме бывают Лев Толстой и Николай Ге, Сергей Рахманинов и недосягаемый образец – Александр Скрябин, доброжелательно отнесшийся к первым музыкальным опытам Бориса Пастернака… Писать рецензию на концерт, состоявшийся почти полгода назад – дело, согласитесь, нелегкое. Но, тем не менее, полезное и увлекательное, потому что только так, временем, можно проверить ценность и важность любого события, которое в первый момент могло вызвать бурю эмоций, а уже в следующий забыться навсегда…

Писать рецензию на концерт, состоявшийся почти полгода назад – дело, согласитесь, нелегкое. Но, тем не менее, полезное и увлекательное, потому что только так, временем, можно проверить ценность и важность любого события, которое в первый момент могло вызвать бурю эмоций, а уже в следующий забыться навсегда… Случилось как-то мне в разгар семестра по делу в общем-то обычному, особенно для теоретика, заглянуть в один отдаленный уголок нашей Консерватории, спрятавшийся за батареей мусорных баков, в темном грязном закоулке «под аркой». (Те, кто бывал в rонсерватории сразу же понимают, что в этом мало приятном месте дислоцируются наши «филиалы» – фонотека и видеокласс.) Целью моего визита был каталог фонотеки. Там можно найти все, что нужно мне для работы над курсовой, думала я. Действительно, если не здесь в собрании записей крупнейшего музыкального ВУЗа страны, то где еще можно послушать интересующие вас вещи?

Случилось как-то мне в разгар семестра по делу в общем-то обычному, особенно для теоретика, заглянуть в один отдаленный уголок нашей Консерватории, спрятавшийся за батареей мусорных баков, в темном грязном закоулке «под аркой». (Те, кто бывал в rонсерватории сразу же понимают, что в этом мало приятном месте дислоцируются наши «филиалы» – фонотека и видеокласс.) Целью моего визита был каталог фонотеки. Там можно найти все, что нужно мне для работы над курсовой, думала я. Действительно, если не здесь в собрании записей крупнейшего музыкального ВУЗа страны, то где еще можно послушать интересующие вас вещи?