Великая и счастливая

№6 (230), сентябрь 2024

К 100-летию музы Оливье Мессиана

« – Где и когда Вы родились? – Вы хотите дату или место? – Точно, где и когда, если Вы… – Я родилась в 1924 году в Уйе, пригороде Парижа. Я вторая дочь Гастона и Симон Лорио»…

Так начинается единственное сохранившееся интервью Ивонны Лорио (1924 – 2010). Женщины, чье имя неразрывно связано со всеми авангардными явлениями французской музыки XX века. В музыкальных кругах она известна как выдающаяся пианистка, популяризатор современной музыки, первая исполнительница большинства сочинений Оливье Мессиана и его вторая жена.

Но для обывателя Ивонна Лорио не столь заметна среди французских музыкантов прошлого века. Между тем, она солировала при первом исполнении симфонии «Турангалила», дала мировые премьеры «Каталога птиц» О. Мессиана, «Структур» П. Булеза, Сонаты Ж. Барраке и других ключевых сочинений французского авангарда, написанных в расчёте именно на ее исполнительское искусство. Историей своей жизни Ивонна Лорио уже на склоне лет решила поделиться с Брюно Серру, тележурналистом, беседовавшим со многими известными исполнителями, композиторами и дирижерами.

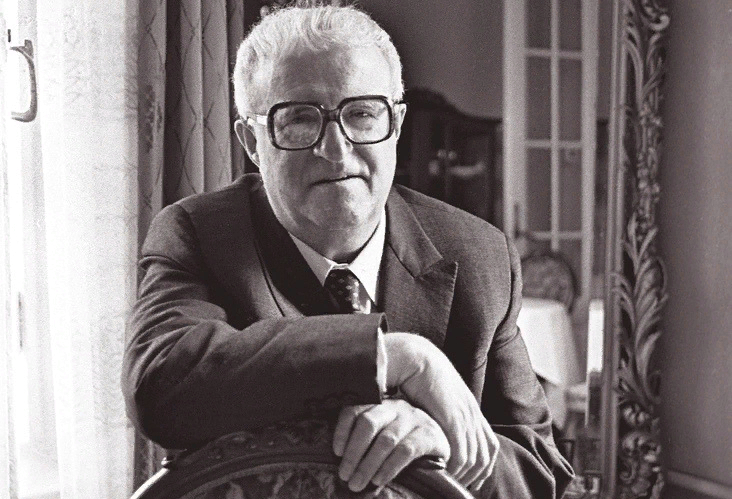

В массивном кресле сидит приятная пожилая дама. Седые вьющиеся волосы, уложенные в аккуратное каре, большие очки, приветливое умное лицо, свободное бордовое платье и помада в тон. Настоящей француженке годы лишь придают шарма. На журнальном столике – открытая партитура. Вероятно, Мессиана, одно из многих посвященных Ивонне произведений с виртуозной партией фортепиано. Интервью большое, обстоятельное, но немного путанное. Лорио часто сбивается с хронологического повествования, цепляется за отдельные нити воспоминаний своей удивительной жизни. Слишком много увлекательных и дорогих сердцу историй хранит ее память.

Вот Мессиан впервые появляется в дверях консерватории, изможденный пленом и ужасами концлагеря. Он пришел как преподаватель класса гармонии, сменив одного из неугодных немецким оккупационным властям профессоров. В то время официально запрещалось анализировать «дегенеративную» музыку (нововенцев, Хиндемита, Стравинского, композиторов еврейского происхождения и др.), но по всему городу стихийно создавались отдельные кружки дополнительных занятий, состоящие из пытливых умов студенческого и педагогического состава.

Ивонна Лорио вспоминает о том, как возник один из таких кружков: «Мессиан попал в плен, должно быть, недалеко от знаменитой линии Мажино. Всех французских солдат разместили во дворе бывшего здания школы. Пленные, мучимые жаждой, бежали за грузовиком, который развозил воду, но Мессиан вместо этого сел, прислонившись к стене, достал партитуру «Весны священной» и начал ее читать. Через некоторое время к нему подошел белокурый молодой человек, сообщил, что он тоже музыкант, и попросил одолжить ноты. Мессиан отдал партитуру и, закрыв на мгновенье глаза, провалился в сон. Проснувшись, он обнаружил записку, в которой молодой человек благодарил за минуты спокойствия, подаренные ему этой музыкой, там же был приписан адрес. Оказавшись в Париже, композитор первым делом навестил товарища, который любезно предложил предоставить ему гостиную своего дома для занятий». Так появились знаменитые уроки в гостиной Делапьера, положившие начало формированию класса анализа в Парижской консерватории.

Следующим в памяти Лорио всплывает фрагмент урока композиции с Дариусом Мийо, проходившим у него дома: «Он был замечательным, очень открытым человеком. Принимал нас не как учитель, но как радушный хозяин. Рассказывал много историй, никогда не заставлял чрезмерно трудиться: если ученик не выполнил задание – предлагал просто проиграть интересную музыку. И каждое утро во время занятий, в 10 часов, приходила мадам Мийо со свежими цветами для Дариуса».

Получив достаточно знаний от таких известных педагогов, Ивонна и сама много сочиняла. Мессиан гордился своей «маленькой девочкой» и высоко ценил ее талант. Однако гастроли и исполнение чужой музыки отнимали слишком много времени. Продолжать занятие композицией Лорио не стала, а юношеские произведения спустя время назвала лишь экспериментами, поглубже убрав тетради в ящик стола. «Пьер Булез, у которого был очень острый язык, как-то сказал, что нет смысла писать плохую музыку, если ты жена великого человека», – говорит она.

Этого признанного лидера французского авангарда и большого скептика, Ивонна помнит еще мальчишкой. Родители были против музыкальной карьеры сына, в семье периодически вспыхивали скандалы. Мессиан переживал за своего юного ученика, поддерживал его и часто провожал домой после уроков. Взрослый Булез, известный композитор и дирижер, несмотря на все разногласия, стал верным соратником и неистощимым источником анекдотов: «Однажды в Лондоне после концерта к нему подошла изысканная дама и спросила его мнение о «трех великих Б», подразумевая Баха, Бетховена и других. Булез попросил дать ему время подумать. В следующий раз встретив эту даму, он назвал: Булез, Боцарт и Бессиан. Другая история связана с партитурой «Майского концерта», которую неизвестный автор прислал Булезу для исполнения. Он вернул ее, сославшись на то, что его концерты заканчиваются в апреле»…

Все эти творцы, знакомые нам из учебников, для Лорио не плакатные картинки, не сошедшие с Олимпа боги, а живые люди со своими достоинствами и недостатками, прошедшие вместе с ней долгий путь становления новейшего французского искусства. Они сочиняли музыку, вписывая свои имена в историю, а Ивонна давала жизнь их произведениям, но оказывалась в тени, едва сойдя с концертной сцены.

В своем интервью Лорио рассказывает о многом: о своих учителях и сокурсниках, о первых выступлениях и гастролях по всему миру, о репертуаре, долгих занятиях, исполнительских проблемах, о педагогической деятельности и своих учениках. Но неизменно в каждой истории она вспоминает Мессиана.

« – Почему Вы решили не становиться «великой» подобно Вашему мужу? – Великой? Вся моя жизнь была великой благодаря Мессиану. Он был таким выдающимся, таким восхитительным. Он сделал счастливой всю мою жизнь»…

Елена Арутюнова,

V курс, НКФ, музыковедение